© picoStudio; gregory tkatc/Adobe Stock

© picoStudio; gregory tkatc/Adobe Stock

Obwohl Karneval fest in den Kirchenkalender und in die kirchlichen Jahresfeste eingebunden wurde, hat seine Symbolik doch vorchristliche Ursprünge, die weitgehend unbekannt und vergessen sind. Wir amüsieren uns über die Reden aus der Bütt – oder auch nicht &n...

Weiter lesen

Ähnliche Artikel

Artikel-Archiv

zum Artikel-ArchivVon Zainab Angelika Müller, Berlin – raum&zeit Newsletter 224/2020

- Die närrische ELF

- Der Narr im Kessel oder ein Hoch auf die Bütt

- Vom Rasen zum Rosenmontag

- Vom Rosensonntag zur Goldenen Rose

- Die Rose als Preis für Dichter

- Literatur

- Die Autorin

Obwohl Karneval fest in den Kirchenkalender und in die kirchlichen Jahresfeste eingebunden wurde, hat seine Symbolik doch vorchristliche Ursprünge, die weitgehend unbekannt und vergessen sind. Wir amüsieren uns über die Reden aus der Bütt – oder auch nicht – und haben vergessen, dass Narren einst die Wahrheit sagen sollten und diese immer aus dem „Jenseits“ kommt. Noch nie wurden wir im Karneval mit Rosen überschüttet und feiern doch Rosenmontag. Auch wer standhaft nicht mitfeiert, findet rund um den Karneval – von Salomos ehernen Kesselwagen über die Päpste bis zum Wiener Kongress – eine Symbolik, die es immer noch wert ist, erinnert und verstanden zu werden.

Die närrische ELF

Erst seit dem 19. Jh. beginnt die Karnevalssaison am 11.11. – möglicherweise beschwingt und inspiriert durch die Abkürzung ELF für „Égalite – Liberté – Fraternité“, womit der Kampfruf der französischen Revolution närrisch gegen die Franzosen gewendet wurde. Denn zuvor, während der napoleonischen Besetzung (1794-1815), war es dem Volk im Rheinland rigoros verboten, seinem Ärger über die Herrschenden im karnevalistischen Treiben Luft zu machen. Die Strenge des Verbots entsprach den Befürchtungen der Besatzer – denn Frankreich selbst kannte außer seiner alten Karnevalstradition noch die blutige Revolution von 1789.

Traditionell war am 11.11. – im Kirchenkalender der Tag des Heiligen Martin – von den Bauern die jährliche Pacht zu zahlen und zugleich begann die 40-tägige Fastenzeit vor Weihnachten bzw. vor der Wintersonnenwende. Ihr folgen die fünf Tage vom Winteranfang bis zum zweiten Weihnachtstag (22.-26.12.). Zwischen 11.11. und Jahresbeginn liegen 50 Tage, bis zu den Heiligen Drei Königen (Epiphanias) nochmals fünf weitere Tage. Zwischen dem 26.12. und dem ursprünglichen Beginn der Karnevalszeit am 7. Januar (einen Tag nach Epiphanias) vergehen elf Nächte. Wiederum 50 Tage nach Epiphanias folgt dann das dreitägige Karnevalsfest und danach beginnt die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Die Elf überschreitet die natur- und gesetzmäßige Ordnung der Zehn (zehn Finger, zehn Gebote) um Eins, was jedoch nichts Sündhaftes anzeigt, sondern einen Neuanfang. Auf einen solchen hofften vielleicht jene Männer, die Anfang November 1918, nach der Abdankung des deutschen Kaisers am 9.11., den Waffenstillstandsvertrag von Compiègne aushandelten, wonach die Kriegshandlungen des Ersten Weltkriegs am „elften Tag des elften Monats um elf Uhr“ enden sollten. Was die Herren sich bei diesem Datum dachten, ist nicht überliefert. Da England seit Heinrich VIII. über keine karnevalistische Tradition mehr verfügte, wurde der 11.11. im britischen Commonwealth zum nationalen Gedenktag für die Gefallenen. 1

Schon im Mittelalter galt die Elf als Narrenzahl, wobei das Närrische weniger das Spaßige meinte als vielmehr das, was „aus der Reihe tanzt“, indem es die Wahrheit erkennt und ungeniert benennt. Die Elf – als ungerade Zahl – konnte das Gleichgewicht stören bzw. ein Ungleichgewicht herstellen, bestenfalls, um der Wahrheit mehr Gewicht zu geben.

In diesem letzten Sinne findet sich die älteste mir bekannte Funktion der Elf im Gerichtshof des antiken Athen: Dieser wurde geführt von einem Elfer-Rat (griech. Hendeka), der sowohl für Sachdelikte wie für die Strafverfolgung und -vollstreckung zuständig war. Diese Männer wurden jährlich durch Los ernannt, aus jedem der zehn Stämme (phyle) einer, und „diesen Zehn ward als Elfter ein Schreiber beigegeben“; letzterer war „für die Behörde ihrer richterlichen Geschäfte wegen so innerlich notwendig, dass der Schreiber als die elfte Person bezweifelt werden könnte, zumal Schreiber sonst nicht mitgezählt werden.“ 2 Die Stimme dieses eigentlich unwichtigen Elften war also dann entscheidend – im schlimmsten Fall über Leben und Tod –, wenn es den Richtern nicht gelang, von sich aus zu einer Mehrheitsentscheidung zu finden; als Elfter war er „das Zünglein an der Waage“.

Der Narr im Kessel oder ein Hoch auf die Bütt

Die erste karnevalistische Büttenrede soll 1827 aus einer Tonne heraus gehalten worden sein und ist seitdem ein beliebter spaßiger Brauch. Doch ist das „Reden aus der Bütt“ viel älter und gehört zu jenen „heidnischen“ Traditionen des Karnevals, die allesamt zur Volksbelustigung abgesunken sind. Der car naval ist der „Schiffskarren“ oder „Schiffsleib“, und das Sprachspiel mit dem lateinischen carne vale – „Fleisch leb‘ wohl“ – zu Beginn der Fastenzeit war sicher beabsichtigt. Während der Abschied vom Fleisch noch heute jedem sofort einleuchtet, ist uns der Schiffskarren ein Rätsel geworden.

Die „Bütt“ ist sprachlich ein Bottich, ein Zuber, welcher zwei Henkel zum Tragen hat; oftmals ist sie aber nur ein einfaches Fass, wobei „Tonne“ nur ein altes Hohlmaß für dessen Fassungsvermögen ist.

Ein Fass lässt sich rollen und bekanntlich bewegte sich damit schon der griechische Philosoph Diogenes durch die Gegend, um seine Weisheiten zum Besten zu geben; allerdings wird er meistens liegend in seiner Tonne dargestellt. Doch aus der Bütt wird geredet, und damit entspricht sie dem, was in der Kirche „Kanzel“ heißt.

Die Kanzeln waren früher ebenfalls beweglich, wie wir aus Berichten des 13. Jh. wissen: Die Bettelmönche hatten einfache kastenförmige Predigtstühle aus Holz, die an den Seiten mit Schlaufen versehen waren, an denen sie mit Stricken dorthin gezogen wurden, wohin man sie haben wollte. Die prunkvolleren Kanzeln bestanden aus Metall oder hatten wenigstens ein fahrbares Untergestell aus Eisen. Die frühesten schriftlichen Berichte darüber stammen aus der arabischislamischen Kultur, wo solche fahrbaren Kanzeln in Moscheen verwendet wurden.

Im Arabischen heißt die Kanzel minbar (Abb. 1 und 2 links), und davon stammt das französische Wort membrure für „Wagenkanzel, Schiffsleib“, denn kleinere Schiffe und Boote – gefahren zu Wasser oder gezogen auf dem Land – übernahmen durchaus Kanzelfunktion. Sie waren bergende Urräume, mit denen schon die ältesten Heroen ihre mythischen Reisen unternahmen. Bei den griechischen Anthesterien-Spielen zu Ehren des Dionysos kam der Gott zur rituellen Hochzeit mit seiner Frühlingsbraut ebenfalls auf einem Schiffskarren gefahren (Abb. 3 links unten). Der Karneval ist also namentlich ein Umzug der fahrbaren Schiffe, der Schiffswagen als Kanzel, auf dem jene fuhren, denen das Volk vertraute und zujubelte.

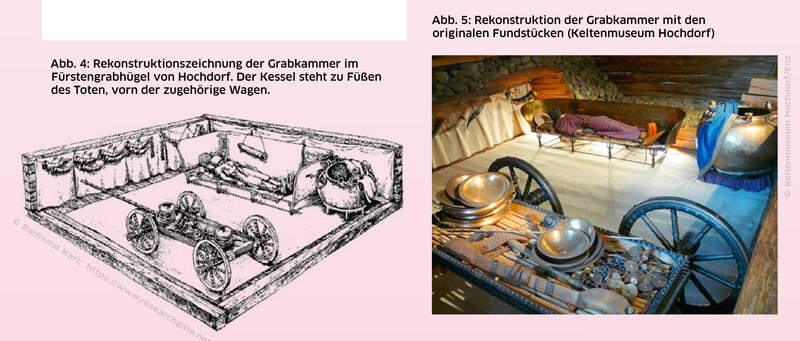

Die Urform der fahrbaren metallenen Kanzel aber ist der metallene Kessel, der aus vielen Kulturen in zahlreichen Abbildungen und als Ausgrabungsobjekt vorhanden ist. 4 Diese Kessel waren die fahrbaren Kanzeln des Altertums für hochgestellte Personen (Fürsten oder Priesterinnen), sie stellten sich hinein und redeten aus dem Kessel. Dieser wurde meist auf einem von Ochsen gezogenen Wagen herumgefahren und beim Tode der betreffenden Person samt dem Wagen mit ins Grab gegeben (Abb. 4 und 5 rechts oben). Die meisten gefundenen Kessel sind etwa 60 cm hoch, die größten jedoch über einen Meter mit entsprechendem Innenraum; sie wurden jeweils für die Person angefertigt, die aus ihr reden sollte – und das waren keineswegs nur Männer: In der Nähe von Vix/Burgund fand man 1953 das Kammergrab einer circa 30-jährigen reich geschmückten Frau, die auf einen Wagenkasten gebettet war, wobei die abmontierten Wagenräder an der Wand standen. In diesem Grab befand sich der größte bisher bekannte „Krater“ (so nannte man im antiken Griechenland bauchige Henkelkrüge zum Mischen von Wein mit Wasser). Der „Krater von Vix“ ist eine gusstechnische Meisterleistung aus Bronze mit einer Höhe von 1,64 Meter, einer Wandstärke von 1,0 bis 1,3 Millimeter und einem Fassungsvermögen von 1 100 Litern – die Fürstin selbst hätte darin Platz gehabt.

Hier ein anschaulicher Größenvergleich:

Ob Krug oder Kessel – hat man das Glück so ein prächtiges gewaltiges Objekt im Museum ausgestellt zu sehen, ist es meist als „Mischgefäß für Wein“ beschildert.

Die Kessel des Altertums bestanden meist aus einer Legierung aus Zinn und circa 60 bis 90 Prozent Kupfer – das ergab Bronze. Metalle galten im archaischen Weltverständnis als die embryonale Urmaterie der Göttin; sie kamen aus deren Uterus-Bauch, dessen Symbol der Kessel war – und der Kessel selbst bestand aus eben dem, was die Göttin aus ihrem Kessel-Bauch hervorgebracht hatte. Kleine Kesselwagen aus der Bronzezeit wurden bei Ausgrabungen zahlreich gefunden und als „Kultkessel“, also rituelle Objekte für kultische Zwecke erkannt. Bei den übergroßen Kesseln tut man sich mit diesem Verständnis noch schwer. Der Kultkessel geht hervor aus dem Grundgedanken der archaischen Weltbetrachtung, dass alles sterben muss und wiedergeboren wird im Mutterleib der Natur. Deshalb war das In-den-Kessel-treten ebenso ein ritueller Akt wie das Aus-dem-Kessel-sprechen. Der Kessel als Ort der ekstatischen, weissagenden Rede war Uterus und Grab in einem, war die heilige Welt des Jenseits, die man als Laie nicht ungeschützt betreten durfte. Der älteste und noch immer aktuelle Schutz ist die Maskierung – durch Bemalung des Körpers oder durch Kostümierung. Dies erleichtert den Übertritt in die jenseitige Welt (sei es im Theater, auf dem Kampfplatz oder beim Anrufen der Geister), denn wer sich dorthin begibt, ist potenziell bereit zum Sterben. Dies nicht im Sinne fanatischer Selbstmörder, sondern im Sinne aller mystischen Traditionen der Welt: Stirb bevor du stirbst; stirb den symbolischen Tod, überwinde die Furcht – um dich selbst zu erkennen, um der Wahrheit und den Menschen zu dienen.

Wer in den Kessel, die Kanzel, die Bütt steigt, kommt also in Kalamitäten (von dem arabischen Wort kalam für „heilige Rede“). Mit der Sprache lässt sich beschwören, beschämen, beschimpfen, verwunden, verzaubern und einwickeln; doch nur wem die Macht und die Kraft zuerkannt wurde, aus dem Kessel, dem Jenseits-Raum zu sprechen, dessen Worte wurden als höhere Weisheit und Wahrheit angenommen und gehört. Die Rede aus der Kanzel war immer verkündend und oft sakral, vorbehalten den Priestern, Wahrsagerinnen und Herrschenden.

Nur in der Zeit der Reinigung um den Frühlingsbeginn herum wurden die Verhältnisse für kurze Zeit „vom Kopf auf die Füße“ gestellt: Überschäumende Lebensfreude machte sich breit und der ganze Lebensraum wurde zum car naval: Durch Maskierung und Bemalung konnte jede/r im Volk sich „im Schiffsleib“, „im Kessel“ wähnen und unbeschadet die Wahrheit, seine Wahrheit, über alle Dinge sagen – besonders über die Herrschenden, die den Göttern und dem Volk verpflichtet waren. Denn sie vor allem stehen das ganze Jahr über im „Kessel“; selbst das Parlament, die Versammlung am runden Tisch, gehört noch in die Symbolik des Kessels – und aus ihr wird klar, was für das Volk und die Herrschenden gleichermaßen gilt: Wer sich der Wahrheit nicht verpflichtet fühlt, hat im „Kessel“ nichts zu suchen, hat kein Recht darauf, gehört zu werden.

Es dauerte Jahrhunderte, bis es Kirche und Staat gelungen war, den Karneval zu einer harmlosen Volksbelustigung herabzuwürdigen, bei der gelegentlich aufscheinende Wahrheiten nur noch ein wohlfeiler Spaß sind.

Vom Rasen zum Rosenmontag

Der Karneval ist eine alte Tradition im Rheinland, in Süddeutschland wird er Fasching oder Fastnacht genannt, was den „Fastenschank“ meint, den letzten Ausschank alkoholischer Getränke vor der Fastenzeit. Sich anlässlich dieser Aussichten nochmal so richtig zu besaufen – was der Wahrheit kaum dienlich ist –, galt als gelungener Auftakt für die am Aschermittwoch beginnende 40-tägige Fastenzeit der katholischen Kirche, die am Tag vor Ostern endet (Sonntage waren fastenfrei und wurden nicht mitgezählt).

Die dreitägige Faschingszeit beginnt an einem Montag. Dieser hieß noch um 1720 im Volksmund der „rasende Montag“ oder auch „unsinnige“ Montag, weil er ein „lärmendes, stürmisches Toben“ war. 5

Die sprachliche Herkunft des mitteldeutschen Wortes rasen/razen gilt als ungeklärt. Altnordisch ist raes „Lauf, Ansturm“, ràsa „sich schnell bewegen“, lateinisch rorarii sind Leichtbewaffnete, die mit Schleudern den Kampf einleiteten. Die gleiche sprachliche Wurzel hat rasieren, (aus-)radieren, so wie Razzia von arab. Ghaziya „Raub, Beutezug“.

Nach dem Wiener Kongress 1815 sollte der Karneval wiederbelebt und zugleich reformiert werden. Als 1823 das Vereinsrecht in Kraft trat, wollte man die Fastnachts-Zeiten regeln und suchte nach einem geeigneten Datum, um die Kampagne einheitlich zu eröffnen. Dazu gründete sich am 6. November 1822 in Köln das „Festordnende Comitee“, das seitdem für die Vorbereitung der Umzüge verantwortlich ist. Bereits 1823 fand der erste organisierte Karnevalsumzug statt.

Die jährliche Hauptversammlung dieses Organisationskomitees der Kölner Karnevalsgesellschaften findet in der Fastenzeit statt, regelmäßig am Montag nach dem dritten Sonntag vor Ostern – das ist der vierte Fastensonntag, bzw. vier Wochen nach Karneval. Im Volksmund hieß dieser dritte Sonntag vor Ostern „Mittfasten“, und da er in die Zeit des Frühlingsbeginns fällt, wurde an ihm in vielen Gegenden die „Winterverbrennung“ gefeiert. In der Kirchenliturgie heißt der Sonntag Laetare, lateinisch für „Freue dich“ (gemeint ist Jerusalem bzw. Zion, nach Jesaia 66:10). Außerhalb der Liturgie trug er in der Kirche seit dem Mittelalter den Namen „Rosensonntag“, als einzigem Tag, an dem der Priester ein rosafarbenes Ornat trägt und an dem der Papst jedes Jahr eine Goldene Rose weiht, die jeweils einer ausgewählten Person überreicht wird. Weil das Organisationskomitee der Faschingsumzüge an diesem Montag nach dem Rosensonntag Laetare tagte, wurde es „Rosenmontagsgesellschaft“ genannt. Der Name Rosenmontag bezeichnete also ursprünglich den Montag vier Wochen nach Karneval. Doch wurde es im Kölner Raum schon um 1830 üblich, den Montag, an dem die Umzüge selbst stattfinden, „Rosenmontag“ zu nennen. Damit war der Namenswechsel vollzogen, das Volk hatte von der Raserei zu den Rosen gefunden.

In Mainz hieß der erste Rosenmontagszug 1838 noch „Maskenzug“. Jakob und Wilhelm Grimm, die im gleichen Jahr ihr „Deutsches Wörterbuch“ begannen, schrieben darin, die Bezeichnung „Rosenmontag“ sei vom „rasenden Montag“ abgeleitet, doch hier irrten sie sich – fernab vom katholischen Köln im Hessischen und erzogen im Geiste der reformierten Kirche.

Die Rosen im Namen Rosenmontag sind keine Verschönerung oder Verfälschung vom einstigen Rasen, sondern beziehen sich auf die volkstümliche katholische Benennung des Sonntages zuvor. Es handelte sich also um einen völlig neuen Namen für den Karneval; er orientierte sich nicht mehr am „rasenden“ Treiben des Volkes, sondern am „rosigen“ Laetare – eine Vermischung beider Traditionen, die zweifellos begünstigt wurde durch die lautliche Ähnlichkeit der Rosen mit dem altvertrauten Rasen, welches dem Volk scheinbar zurückgegeben wurde – jedoch nach dem Wiener Kongress und unter Einfluss der Kirche nur „entschärft“ und kontrolliert. Immerhin war – gemessen an einer gescheiterten deutschen und einer gelungenen französischen Revolution – der Karneval wohl das kleinere Übel.

Vom Rosensonntag zur Goldenen Rose

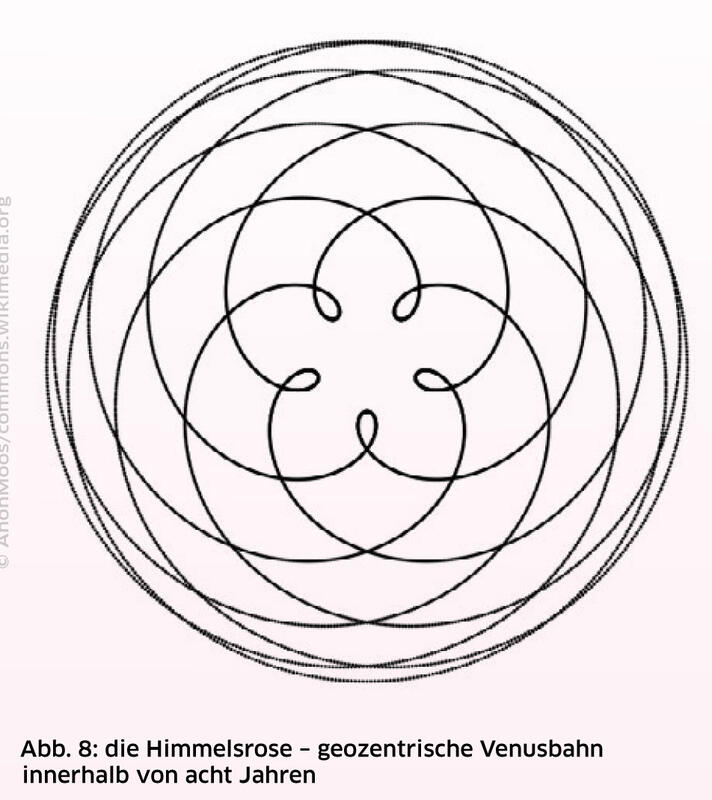

Schon im Altertum wurde die Rose wegen der Lieblichkeit und Ebenmäßigkeit ihrer Blüte, bei gleichzeitiger Wehrhaftigkeit durch die Dornen, zur Königin aller Blumen. Die Anordnung ihrer Blütenblätter entspricht auf wunderbare Weise jener fünfstrahligen Gestalt, die der Planet Venus am Himmel beschreibt 6, weshalb die Rose zum Sinnbild der Himmelskönigin, der Madonna wurde, und schließlich zum Inbegriff der göttlichen Liebe und Schönheit (Abb. 8 links).

Einen Anteil daran erhofft sich – wenigstens für eine kleine irdische Weile – sogar noch der feurige Liebhaber, dessen Rosenstrauß heute oftmals schon eine Weltreise im Kühlwagen hinter sich hat, bevor er die Geliebte erreicht. Die Hoffnung auf Dauerhaftigkeit der Leidenschaft soll damit zum Ausdruck gebracht werden, völlig ignorierend, dass die Leiden schon geschaffen sind: Hat die Natur für den weltlichen Bereich doch keine Dauer vorgesehen; Glut und Frische welken bald dahin und der Duft ist nur noch Erinnerung.

Obwohl die Rose auf Erden also zart und hinfällig ist in ihrer Blütenpracht, soll das, wofür sie steht, doch haltbar und dauerhaft sein; dieser Widerspruch lässt sich auf Erden nur durch eine künstliche Rose lösen. Eine solche kennen Opernliebhaber vom Rosenkavalier (Musik von Richard Strauss), worin der Brautwerber der Erwählten eine silberne Rose überreicht. Diese Geste sagt mehr über die Finanzen und die gesellschaftliche Stellung des Bewerbers als über dessen Gefühle. Beim Verfassen des Libretto zu der Oper verfiel Hugo von Hofmannsthal auf die Idee, dies als Brauchtum in adligen Kreisen der österreichischen Kaiserzeit auszugeben; man mag dem Adel das durchaus zutrauen, denn der Besitz der Tiroler Silberbergwerke spielte stets eine große Rolle in den Finanzierungsmöglichkeiten der habsburgischen Kaiser, doch gab es diesen Brauch nie. Möglicherweise wurde hier angespielt auf die einzige alte Idee dieser Art, nämlich bei den Päpsten in der katholischen Kirche:

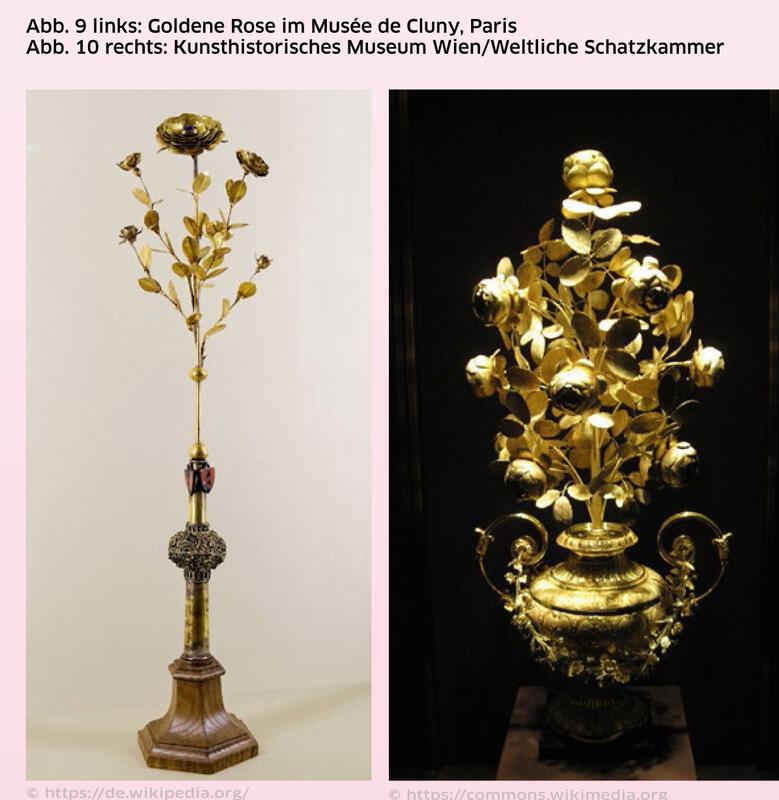

Jedes Jahr am Sonntag Laetare segnet der Papst eine goldene Rose, die rosa aurea, die er „nach gehaltener Messe, in Begleitung der Cardinäle Proceßions- weise zu tragen pflegt [und] sodann an hohe Standespersonen als ein theures Kleinod verschenket“. Beim Überreichen beginnt der Papst mit den Worten: „Nimm hin die Rose. Die zweifache Freude Jerusalems, der streitenden und triumphierenden Kirche, wird durch sie angedeutet.“ 7

Es handelt sich um eine unvergängliche Rose aus edelsten Materialien, jede ein Unikat und ein Meisterwerk der Goldschmiedekunst. Sie wurde so gearbeitet, dass in hohle Blüten oder in eine Knospe Moschus und Balsam eingelegt werden können, wodurch sie neben Wert und Schönheit auch Duft verbreitet.

Nur wenige dieser Kunstwerke blieben über die Jahrhunderte in königlichen Schatzkammern, Klöstern und Museen erhalten; als ältestes Exemplar gilt jene Rose, die Papst Johannes XXII. im Jahr 1330 an Rudolph III. von Neuenburg zu Nidau verlieh, die später in den Basler Münsterschatz kam und heute im Musée de Cluny (Paris) aufbewahrt wird (Abb. 9 links).

Von einer Goldenen Rose erfährt man das erste Mal in einer Bulle von Papst Leo IX. (1049-1054): Er schenkte sie im Jahre 1049 dem von seinen Eltern gegründeten Familienkloster Heiligkreuz bei Colmar in Lothringen, in dem seine Schwester die erste Äbtissin war. Da das Kloster die der Rose entsprechenden Menge Goldes als Zins zu zahlen hatte, erfolgte hier auf dem Umweg über die Rose ein finanzieller Ausgleich.

Die erste Verleihung der Goldenen Rose soll 1096 pünktlich zum 1. Kreuzzug durch Papst Urban II. in Tours an Fulco von Anjou stattgefunden haben – also an einen „Kämpfer für den Glauben“ im Auftrag der Kirche. Seitdem gingen viele Rosen an katholische Fürsten, für Verdienste um das Wohl der Kirche und die Stärkung der gegenseitigen Beziehungen, die sich der Vatikan etwas kosten ließ 8: 1417 bekam die Signoria (Rat) der Stadt Florenz eine goldene Rose mit neun Blüten, bei der jede mit Saphiren verziert war. Über etliche dieser Schenkungen möchte man lieber schweigen, um nicht in Kalamitäten zu kommen: Als sich 1518 der begeisterte Reliquiensammler Kurfürst Friedrich von Sachsen weigerte, das gegen den Reformator Luther gefällte päpstliche Ketzerurteil anzuerkennen, bekam er prompt 1519 die rosa aurea verliehen, – er blieb aber standhaft.

Einige Male ging die Rose auch an Herrscherinnen, erstmals 1368 durch Urban V. im andauernden Schachern um Krone und Macht an Königin Joanna im Königreich Neapel/Sizilien. Gleich zwei goldene Rosen befinden sich in der Schatzkammer der Münchner Residenz: Die eine verlieh Pius IV. 1562 an Herzogin Anna, Gemahlin von Herzog Albrecht v. Bayern; die andere bekam 1635 die zweite Gemahlin des Kaisers Maximilian I., die spätere Kurfürstin Maria Anna, von Papst Urban VIII.

Seit der Amtszeit von Papst Paul VI. (1963–78) – dessen Zugehörigkeit zur Loge ihn beflügelte, als ersten Akt nach seiner Wahl die Privilegien des Adels samt Ämter-Vererbung am Vatikan abzuschaffen – wird die Goldene Rose nur noch an Wallfahrtsorte vergeben.

Über die genaue Entstehung dieses päpstlichen Brauchs besteht ebenso Unklarheit wie über seine Bedeutung. Der Grund dafür liegt wohl darin, dass die Kirche aus römisch-heidnischer Zeit zwar die Rose als Sinnbild übernahm, aber zugleich die damit verbundene ältere Tradition bekämpfte.

Bis ins 13. Jh. bestand ein Anspruch des Stadtpräfekten von Rom auf Ehrung durch den Papst mittels der Überreichung der Goldenen Rose, weshalb angenommen wird, dem liege ein stadtrömischer Brauch mit alter Tradition zu Grunde, der dann pastorale Form annahm. Tatsächlich bestand in Rom der Brauch, dass bei allen Freudenfesten, besonders bei Hochzeiten, die Feiernden zu Ehren der Göttin Venus mit Rosenblättern – mit echten! – überschüttet wurden. Deshalb lehnten die Kirchenväter die Verwendung der Rose bei Festen als heidnisch ab und versuchten zugleich, den Brauch auf Christus umzudeuten. So setzte Kirchenvater Augustinus in die Welt, der Bräutigam im Hohen Lied Salomos im Alten Testament, der dort mit einer Rose verglichen wird, sei Christus; seitdem gilt die Rose als „Sinnbild Christi in seiner Passion“. Daher wird angenommen, dass die Identifikation der siegreichen Kirche mit Christus auch die Ursprungsidee für die Goldene Rose war. Bis ins 12. Jh. beteuerte die Kirche in vielen Aussagen, die Rose bezeichne „Christus den König“ und die rote Färbung (des Metalls) sein Leiden; der Duft der Rose sei „die Herrlichkeit der Auferstehung entsprechend den wohlriechenden Salben, die die Frauen am Grab trugen“. Überzeugen konnte das kaum, da zweifellos der Himmelskönigin die Rose eigen ist. Die Verehrung der Madonna als weiblicher „Himmels-Rose“ fand schließlich Unterstützung durch den Zisterzienser und Gründer des Ordens der Tempelritter Bernhard von Clairveaux (gest. 1153), indem er statt der Venus die Maria als Rose deutete, um den Kreuzzugswillen für die „Süße Jungfrau der Schlacht“ zu mobilisieren. Und so ließ Rom noch im 12. Jh. am Sonntag in der Oktav von Christi Himmelfahrt Rosenblätter aus der Kuppel der Kirche Santa Maria ad Martyres herabregnen, die die Gläubigen aufsammelten und als Schutz gegen Unheil mitnahmen.

Welcher Deutung der Goldenen Rose die mit ihr Beschenkten den Vorzug geben – Venus, Christus, Maria oder die gesamte siegreiche Kirche –, bleibt ihnen also selbst überlassen. Das Volk wurde bis heute nicht mit Rosen überschüttet, mit goldenen sowieso nie und mit echten Blütenblättern schon lange nicht mehr; nur im Wort vom Rosenmontag hat es sich einen Hauch davon gesichert.

Die Rose als Preis für Dichter

Im 14. Jh. beschlossen in Toulouse einige junge Edelmänner, einen Wettbewerb der Dichter zu veranstalten; der Sieger bekam ein Veilchen aus reinem Gold. Dieses Turnier, juegos flflores (Blumenspiele) genannt, beging man in regelmäßigen Abständen, bis Violante de Bar, Königin von Katalonien und Aragon und Frau König Johanns I., den Dichterwettbewerb und einige der französischen Preisrichter im Jahr 1388 nach Barcelona brachte. Bald darauf übernahm der spanische Hof dieses Fest und veranstaltete es jedes Jahr mit großem Zeremoniell. Um 1480 hatte sich bereits der spanische Hof selbst zum Preisgericht des Wettbewerbs aufgeschwungen. Nun gab es als dritten Preis ein Veilchen aus Silber, als zweiten Preis eine goldene Rose, und als ersten Preis eine einzige echte Rose, „mit der Begründung, dass nichts von Menschenhand Gemachtes eine von Gott geschaffene Rose übertreffen könne.“

(Nach Noah Gordon, Der Medicus von Saragossa, Kapitel 3)

Literatur

1 Das deutsche Parlament bestimmte in den 1950er-Jahren – passend zum Kirchenjahr – den Sonntag vor Totensonntag zum Volkstrauertag im Gedenken an die Toten beider Weltkriege. In den Ländern der ehemaligen Sowjetunion wird der Kriegstoten am 22. Juni gedacht, dem Tag des deutschen Angriffs im Jahr 1941.

2 Franz Wolfgang Ullrich: Die Eilfmänner zu Athen. [durchgängige Schreibweise für Elf!]; Anhang zu: Anmerkungen zu den Platonischen Gesprächen. Berlin 1821

3 August Frickenhaus: Der Schiffskarren des Dionysos in Athen. In: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 27.1912, Seite 61-79, Beilage 1, Abb. IIB

4 Die Bedeutung der Kessel als Bütt wiedererkannt hat Günter Lüling; ausführlich zu Kultkesselwagen und Büttenrede in: „Archaische Wörter und Sachen im Wallfahrtswesen am Zionsberg“, Dielheimer Blätter zum Alten Testament 20, 1984, S. 52–59. Nachdruck in Sprache und Archaisches Denken. Erlangen 1985

5 Korrespondenzblatt für neue deutsche Sprachforschung 3, 1878, 68

6 Vgl. Liesbeth Bisterbosch: Die Venusphänomene im Tages- und Jahreslauf; in JUPITER, Vol. 2, 2007, 80 (PDF)

7 Johann Heinrich Zedler: Großes vollständiges Universallexikon, 1742

8 Elisabeth Cornides: Rose und Schwert im päpstlichen Zeremoniell von den Anfängen bis zum Pontifikat Gregors XIII. Wien 1967; C. Burns: Golden Rose and Blessed Sword – Papal Gifts to Scotish Monarchs. Glasgow 1970

Die Autorin

Zainab Angelika Müller

geboren 1950, lebt in Berlin. Ausbildung als Grundschullehrerin, Studium der Pädagogik, Ausbildung in Systemischer Familientherapie; verschiedene Tätigkeiten in der Jugend- und Erwachsenenbildung, nebenbei freie Autorin und Künstlerin. Seit 1985 Anschluss an eine internationale Sufi-Gemeinschaft. 1977 bis 1980 Herstellungsleiterin und Lektorin im ersten deutschen Frauenverlag vfp verlag frauenpolitik Münster; seit 1979 Beschäftigung mit den Thesen Immanuel Velikovskys und 1982 Mitgründerin der deutschen Gesellschaft zur Rekonstruktion der Menschheits- und Naturgeschichte (1988 aufgelöst), die erheblich beitrug zur Entwicklung der Chronologiekritik im deutschen Sprachraum. Zahlreiche Arbeiten zur Geschichts- und Chronologiekritik und in dem Zusammenhang zur Symbolforschung.

Homepage: www.symbolforschung.de

Artikel "Zur Symbolik des Karnevals" online lesen

Klicken Sie auf folgenden Link um den Artikel online zu lesen:

Artikel online lesenMehr zum Thema Bewusstsein

- Ahnenmedizin

- Alchemie

- Altes Brauchtum

- Astrologie

- Botschaften

- Chakren

- Fraktale Natur

- Geist und Gehirn

- Geistiges Heilen

- Genetic Healing

- Geomantie

- Heilige Geometrie

- Herz-Resonanz-Coaching

- Hochsensibilität

- Jin Shin Jyutsu

- Leben nach dem Tod

- Märchen

- Medialität

- Musikheilung

- Nahtoderfahrung

- PEAT

- Psychotherapie

- Quantenphysik und Spiritualität

- Remote Viewing

- Reverse Speech

- ROMBI-Spiel

- Schamanismus

- Sensitivität und Medialität

- Tierheilkunde

- Transhumanismus

- Transzendenz

- Zwei-Punkt-Methode